Die Böhmische Reformation

Seit etwa 1360 wandten sich Prediger im böhmischen Prag öffentlich gegen Missstände in der Kirche. Sie predigten auf Tschechisch und auf Deutsch. Große Menschenmassen strömten herzu, denn hier wurde der Glaube für sie spannend und lebensnah. 1391 wurde die Bethlehemskapelle gebaut, eine Predigtkirche für 3000 Menschen.

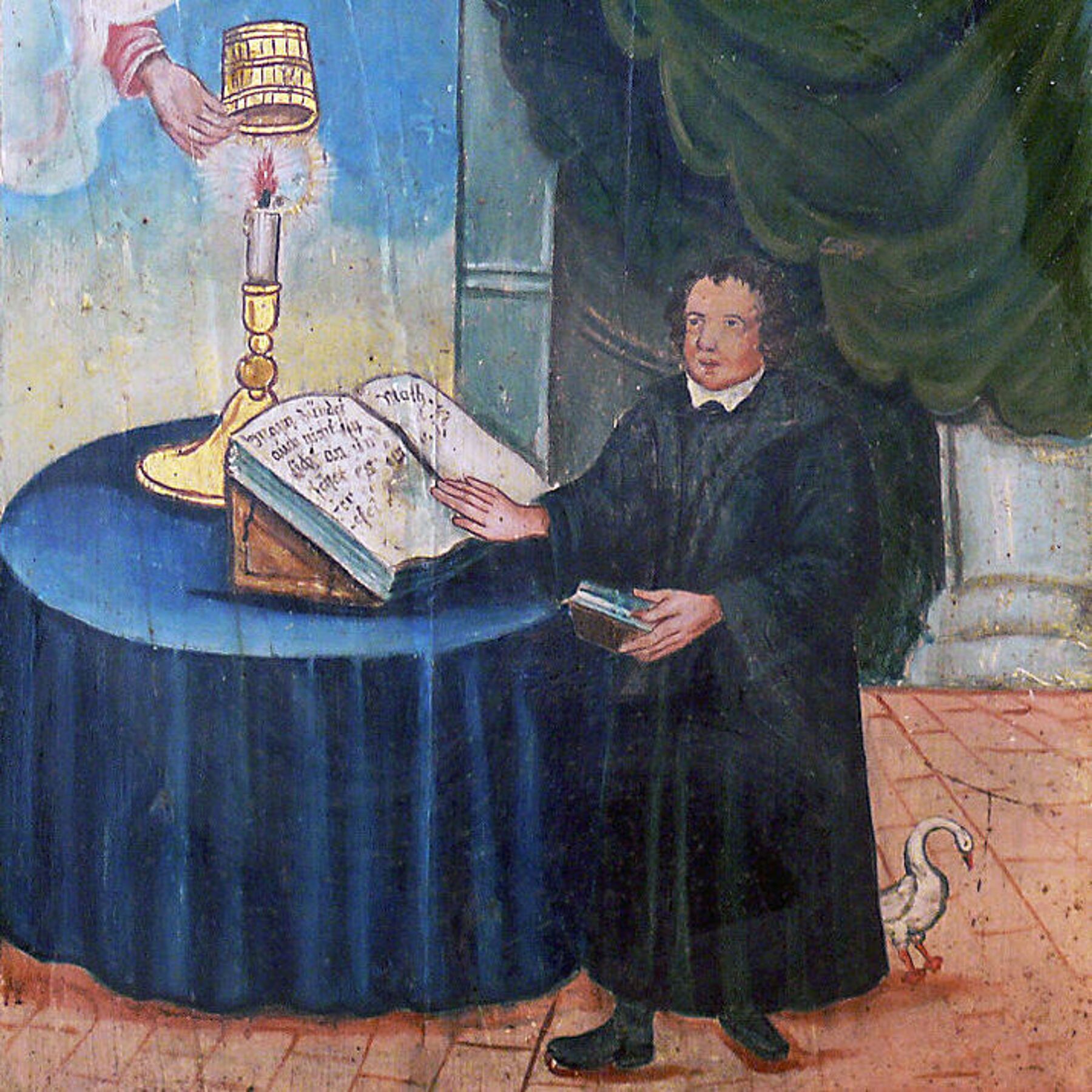

Hier predigte auch Jan Hus. Bald nach seinen öffentlichen Auftritten wurde der Kelch das Symbol der von ihm ausgelösten Bewegung. Dahinter stand die Forderung, dass nicht nur Priester das Abendmahl in Brot und Wein empfangen sollten. Auf dem Konzil von Konstanz, der großen abendländischen Kirchenversammlung, wurde Jan Hus inhaftiert und 1415 zum Tode verurteilt und verbrannt. Sein Einstehen für Wahrhaftigkeit in der Kirche ist nicht untergegangen.

Einige Hus-Anhänger zogen ins südböhmische Tábor, um ein endzeitliches Jerusalem aufzubauen. Andere blieben in Prag und bildeten die Utraquistenkirche. Ihr Name bezieht sich auf das lateinische Wort für den Genuss des Abendmahls „in beiderlei Gestalt“ (als Brot und Wein).

Die Brüder-Unität wird in Kunvald gegründet

Von den Predigten des utraquistischen Bischofs Jan Rokycana (um 1390–1471) in der Prager Teynkirche wurde auch sein Neffe Gregor (Řehoř) inspiriert. Er empfand einen starken Widerspruch zwischen den Predigten Rokycanas und den Kompromissen, die er als Kirchenführer machte. Vermutlich 1457 zog Gregor mit einigen Brüdern in das Dorf Kunvald. Sie bildeten die erste Gemeinde der Brüder-Unität und wählten 1467 eigene Gemeindeleiter (Priester).

„Wir sind solche, die sich ein für allemal entschlossen haben, sich nur durch das Evangelium und das Vorbild des Herrn Christus und der heiligen Apostel in Sanftmut, Demut, Geduld und Feindesliebe leiten zu lassen.“

Bruder Gregor, 1461 aus dem Gefängnis

Kontakt mit Martin Luther

Bald nach dem Beginn der Reformation in Deutschland 1517 und in der Schweiz 1522 nahmen die Böhmischen Brüder Kontakt mit den neuen Bewegungen auf. Denn auch wenn sie eine andere Geschichte hatten, gab es viele Gemeinsamkeiten.

Die ersten Kontakte gingen in das lutherische Wittenberg, wohin ab 1530 Studenten der Böhmischen Brüder geschickt wurden. Später entdeckte man vermehrt Gemeinsamkeiten mit den Reformierten, die ein größeres Schwergewicht auf die Gemeindeordnung legten.

Eine große Nähe empfand man mit dem Straßburger Reformator Martin Bucer, der 1538/39 in Hessen die Konfirmation für die Kirchen der Reformation eingeführt hatte. 1540 besuchten ihn die Brüder; er war zu Tränen gerührt, als er hörte, dass sie die Konfirmation als persönliche Bestätigung der Taufe schon seit Jahrzehnten kannten.

Verfolgungen und Flucht

Die alte Brüder-Unität blieb in der ganzen Zeit ihres Bestehens eine Minderheitskirche. Sie war Spielball der Mächtigen und erlebte zahlreiche Verfolgungen. Dadurch sind die Böhmischen Brüder ein Vorbild für eine Kirche ohne Macht, die dennoch treu an ihrem verbindlichen Glauben an Gott festhielt.

1548 beschloss der böhmische König Ferdinand, dass alle Gebetshäuser der Brüder-Unität geschlossen werden sollten. Die Verfolgungen begannen. Zu dieser Zeit gab es etwa 60 Gemeinden in Böhmen und 80 bis 90 in Mähren, viele von ihnen mit eigenen Schulen. Dort, wo die Verbote am rigorosesten durchgesetzt wurden, waren die Brüder und Schwestern gezwungen, auszuwandern. In Polen entstanden innerhalb von fünf Jahren 15 neue Gemeinden – der polnische Zweig der Unität war entstanden.

Ende und Neuanfang

Von 1618 bis 1648 verwüstete der Dreißigjährige Krieg weite Teile von Europa. Der Westfälische Friede war ein Kompromiss mit einem großen Schönheitsfehler: Es wurde festgehalten, dass in allen Ländern nur noch eine Konfession wirken dürfe. In Böhmen war das der Katholizismus. Jan Amos Comenius, der letzte Bischof der Brüder-Unität in Böhmen, schrieb 1650 ein bewegendes Testament, mit dem die „sterbende Mutter Brüder-Unität“ ihr Vermächtnis weitergab: an die „eigenen Kinder“, die in Treue und Verfolgung weiter lebten, und an die „evangelischen Schwestern“, die lutherischen und reformierten Kirchen.

1722 siedelten sich Nachfahren der Böhmischen Brüder auf dem Gut des Grafen Zinzendorf in der Oberlausitz an und gründeten Herrnhut. Sie entdeckten ihre Geschichte neu, durch eine Schrift von Comenius. Zinzendorf wurde 1737 in Berlin von dessen Enkel Jablonski zu einem Bischof der Brüder-Unität ordiniert.

Glaubensflüchtlinge aus Mähren

Im Juni 1722 kam der Zimmermann Christian David (1690 – 1751) mit zwei deutschsprachigen Familien aus Mähren bei Henriette Katharina von Gersdorf, der Großmutter des Grafen Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, in Großhennersdorf an. Sie waren Nachfahren der Böhmischen Brüder und hofften, ihren Glauben im evangelischen Sachsen frei und ohne Bedrohung leben zu können.

Die Gründung Herrnhuts erfolgte mehr als 200 Jahre nach Luthers Thesenanschlag in Wittenberg. Davon, dass die Herrnhuter Brüdergemeine zur Geschichte der Reformation im 16. Jahrhundert dazugehört, kann also keine Rede sein. Doch sie ist Teil ihrer Wirkungsgeschichte.

Zinzendorfs Gutsverwalter wies den mährischen Migranten einen Platz an der Landstraße zwischen Zittau und Löbau zu und am 17. Juni fällten sie den ersten Baum zum Bau eines Wohnhauses. So begann der Aufbau von Herrnhut.

Auch wenn Zinzendorf dazu grünes Licht gegeben hatte, war diese Ansiedlung zunächst ohne sein Zutun entstanden. Er lebte mit seiner Frau noch in Dresden.

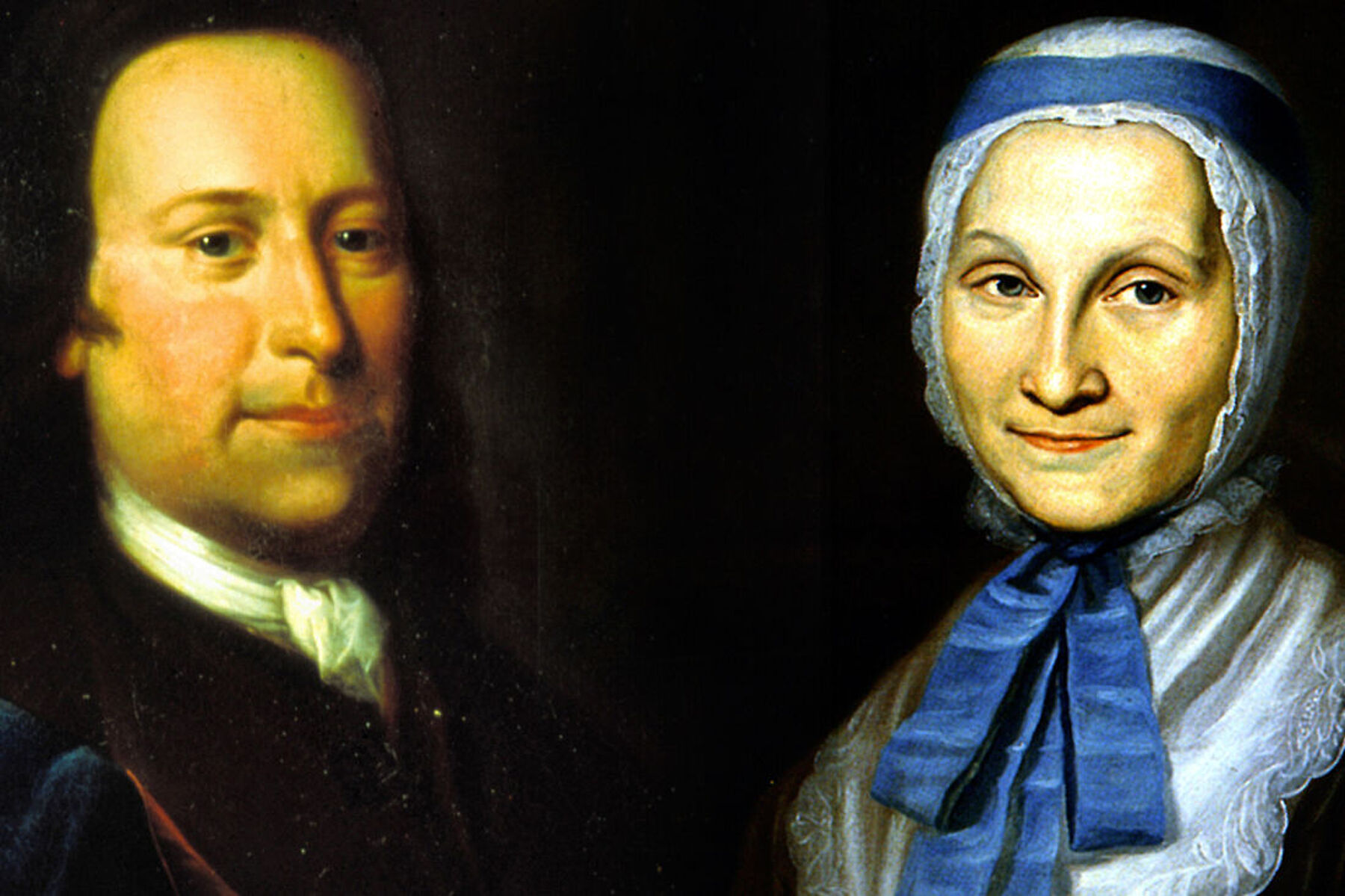

Der Graf und die Gräfin

Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700 – 1760) wuchs bei seiner Großmutter Henriette Katharina von Gersdorf in Großhennersdorf, einem Nachbarort von Herrnhut, auf. Sie war eine hoch gebildete Adlige, die Französisch, Italienisch, Lateinisch und Griechisch konnte. Gleichzeitig war sie eine fromme Frau und stand mit führenden Persönlichkeiten des Pietismus wie Philipp Jakob Spener in Kontakt. Zinzendorf lernte bei ihr beides kennen: den weiten Horizont ihrer Bildung und den schlichten Glauben ihrer Herzensfrömmigkeit.

1722 heiratete Zinzendorf die gleichaltrige Erdmuth Dorothea von Reuß-Ebersdorf (1700 – 1756). Sie führten eine „Streiterehe“, wie sie das nannten. Der Kampf für die Sache Gottes stand von vornherein an erster Stelle, vor dem Bedürfnis nach persönlicher Geborgenheit und Selbstverwirklichung. Vor allem für die Gräfin bedeutete das viel Verzicht, besonders während der langen Trennungszeiten der Eheleute aufgrund der Reisen des Grafen in Europa und nach Übersee.

Die Brüdergemeine entsteht

Im Mai 1727 zog Zinzendorf selbst nach Herrnhut, nachdem er die werdende Gemeinschaft vorher aus der Ferne begleitet hatte. Ein Grund für diese Entscheidung lag in den Spannungen, die inzwischen entstanden waren. In einer Zeit, in der die Landesherren vorgaben, welche Konfession in einem Gebiet herrschte, zog Herrnhut mit seiner Glaubensfreiheit zahlreiche Menschen an. Darunter waren Vertreter ganz unterschiedlicher Glaubensrichtungen, und der kleine Ort war mittlerweile heillos zerstritten.

Zinzendorf kümmerte sich um die Brüder und Schwestern. Alle wurden in Gruppen eingeteilt, die intensiv miteinander reden sollten. Zinzendorf führte selbst viele Gespräche und stellte eine Ortssatzung auf, die alle Bewohner einzeln unterschrieben. Schließlich war es eine Abendmahlsfeier am 13. August 1727 in der lutherischen Kirche in Berthelsdorf, in der die Zerstrittenen wieder zusammengeführt wurden. Sie erlebten dies als Eingreifen Gottes durch den Heiligen Geist. In ihr Tagebuch schrieben sie: „Wir brachten diesen und den folgenden Tag in einer stillen und freudigen Fassung zu und lernten lieben.“ Bis heute betrachtet die Brüdergemeine dies als ihren Gründungstag – und nicht den Beginn des Anbaus von Herrnhut.

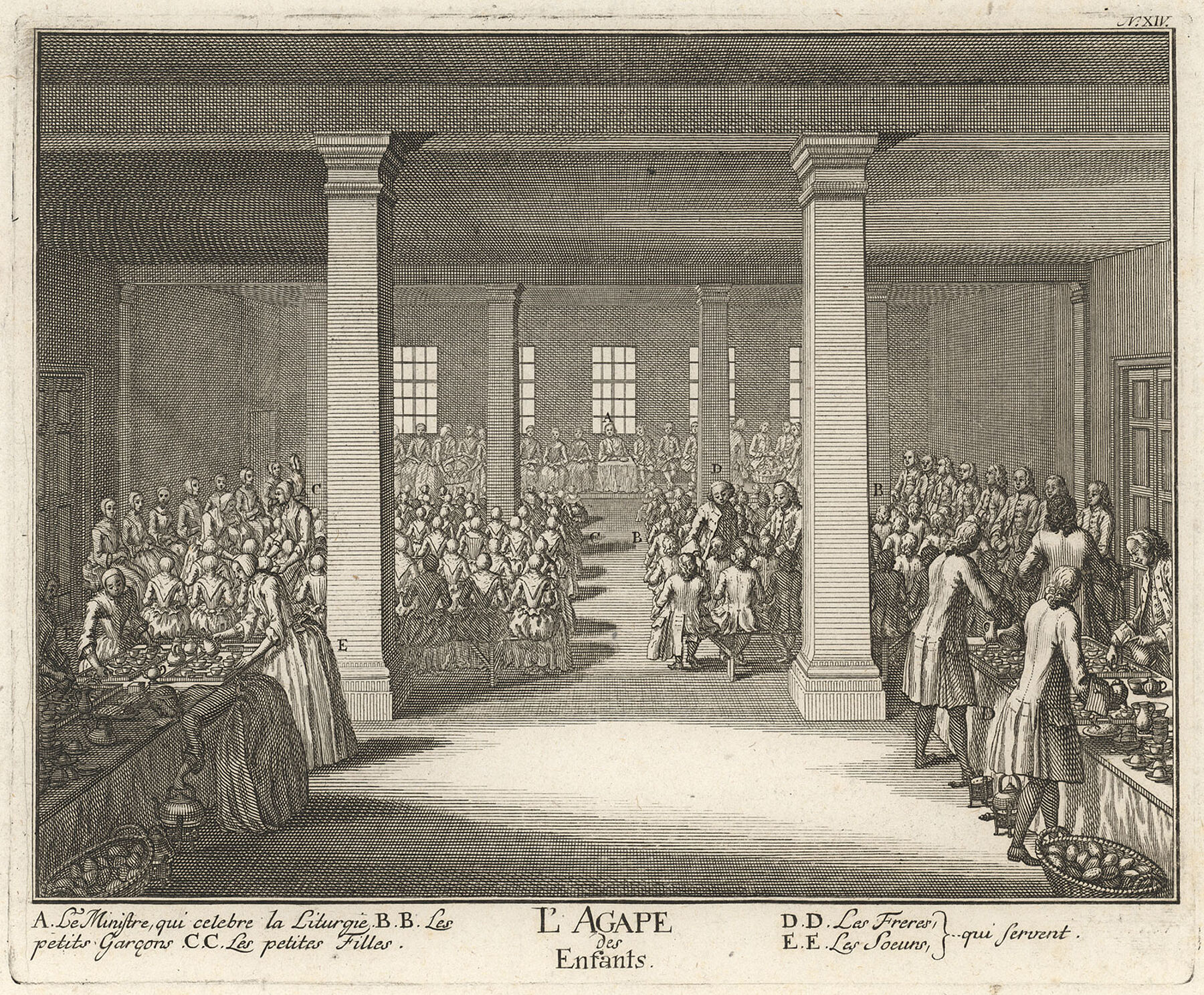

Neue Lebens- und Glaubensformen

In der Folgezeit entwickelten die Herrnhuter zahlreiche neue Lebens- und Glaubensformen. 1728 zogen die unverheirateten jungen Männer zusammen, um ihren Glauben gemeinsam in besonderer Verbindlichkeit zu leben. Von diesen Bewohnern des „Brüderhauses“ gingen zahlreiche Impulse für die junge Gemeinschaft aus. Sie lebten zusammen, arbeiteten zusammen, schliefen in großen Schlafsälen und hielten gemeinsame Versammlungen. Ähnlich die jungen Frauen.

Alle, Brüder und Schwestern, brachten sich mit ihren Gaben in die Gemeinde ein. Eine vielfältige Ämterordnung wurde entwickelt, in der jede und jeder seinen Platz hatte. Dabei waren Brüder für Brüder verantwortlich und Schwestern für Schwestern. So erhielten von Anfang an Frauen Verantwortung in der Leitung, Seelsorge und Verkündigung. Im Brüderhaus entstanden bald liturgische Formen, die die Brüdergemeine bis heute prägen, so die Feier des Ostermorgens auf dem Gottesacker und der Jahreswechsel mit der Rückschau auf das vergangene Jahr.

Mission

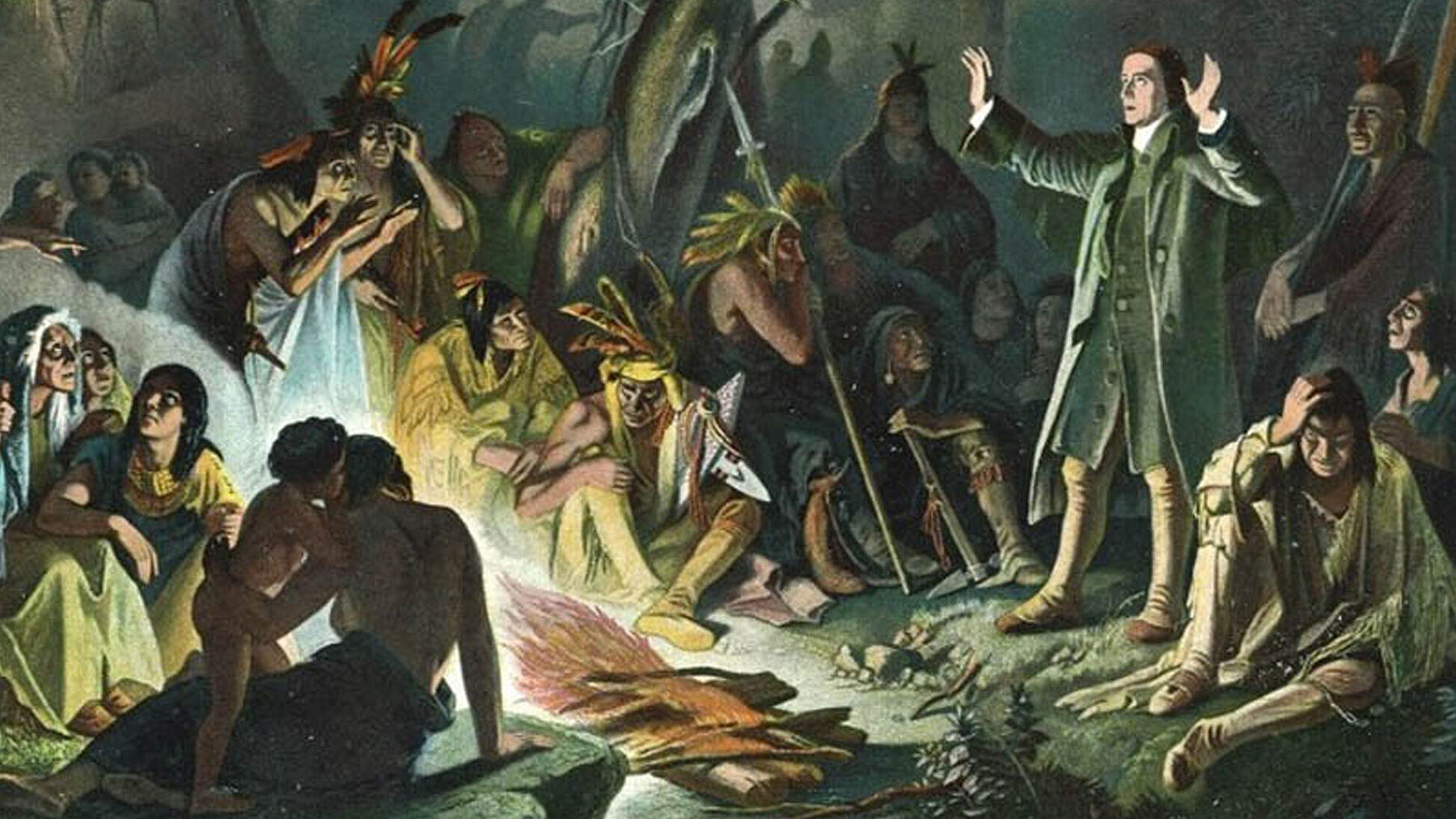

Am 21. August 1732 sandte die junge Herrnhuter Gemeinde zwei erste Missionare aus. Auslöser war eine Begegnung, die mehrere junge Männer nachhaltig beeindruckt hatte: Anton, ein schwarzer Diener vom dänischen Königshof, der als Kind von Westafrika nach Mittelamerika verkauft worden war, hatte bei einem Gemeindeabend in Herrnhut von der seelischen und sozialen Not der Sklaven auf den Zuckerrohrinseln in der Karibik berichtet.

Fast mittellos und nur auf ihrer Hände Arbeit angewiesen, machten sich in den Folgejahren Hunderte auf den weiten und gefährlichen Weg über alle Weltmeere und in alle Klimazonen, um den christlichen Impuls weiterzugeben, den sie zuvor selbst erlebt hatten. Sie suchten den Kontakt zu den Versklavten, zu Indigenen und zu anderen besonders benachteiligten Bevölkerungsgruppen.

Nach Zinzendorf sollte es dabei nicht um flächendeckende Christianisierung, sondern um die Zuwendung zu einzelnen Menschen gehen.