Hutterer und Herrnhuter

Von Verwechslungen, Kontakten und Annäherungen

ein Artikel von Dr. Astrid von Schlachta

Die Herrnhuter mussten manches Mal ihren Kopf beziehungsweise Namen herhalten, wenn es um die Tolerierung von Täufern oder im Speziellen von Hutterern ging. Beispielsweise im 18. Jahrhundert, als die Hutterer in Siebenbürgen siedelten. Da sprach man im Staatsrat unter Maria Theresia in Wien darüber, ob diese Hutterer geduldet werden sollten. Und tatsächlich gingen die Begriffe in der Diskussion wild durcheinander: Hutterer? Herrnhuter? Die Staatsräte wussten offenkundig selbst manchmal nicht genau, über wen sie redeten und über wessen Schicksal sie entscheiden sollten. Letztendlich hieß die Parole: Die „Hutterer“ seien nicht zu tolerieren, sondern des Landes zu verweisen.

Wer waren die Hutterer? Ebenso wie die vielleicht bekannteren Mennoniten, die bis heute in Deutschland zu finden sind, entstammen die Hutterer der Täuferbewegung, die im 16. Jahrhundert im Zuge der Reformation entstanden ist. Die verschiedenen täuferischen Gemeinden, die theologisch und sozial keineswegs homogen waren, bildeten sich aus Kreisen um Martin Luther, Ulrich Zwingli und Thomas Müntzer (1489 – 1525), verfolgten dann jedoch eigene Reformideen. Luther und Zwingli brachten sie die Kritik entgegen, sich zu stark von der Politik abhängig zu machen und nötige geistliche Reformen zu langsam anzugehen.

Das Jahr 1525 markiert in gewisser Weise einen Anfang der Täuferbewegung. An einem Abend Ende Januar tauften sich in einem Privathaus in Zürich einige Kritiker Ulrich Zwinglis offenbar sehr spontan gegenseitig auf ihren Glauben. Die Geschehnisse wurden rasch öffentlich, was zu einem wachsenden Druck auf die Gruppe um Konrad Grebel und Felix Mantz führte. Zumal kurz nach den Ereignissen in Zürich weitere Taufen in der näheren Umgebung, unter anderem in Zollikon, stattfanden. Neben der Gewaltfreiheit gehörten die Glaubens- oder Erwachsenentaufe, die Eidesverweigerung sowie die Forderung nach einer strikten Trennung von Politik und geistlicher Gemeinde zu den Glaubensüberzeugungen der Täufer. Die Mündigkeit der einzelnen Gläubigen hatte in täuferischen Gemeinden eine hohe Priorität.

Anders als die anderen täuferischen Gemeinden sahen die Hutterer in der Gütergemeinschaft ein zentrales Element ihres Glaubenslebens. In Mähren, das aufgrund der toleranten Haltung der dortigen Grundherren für viele Täufer aus dem Alten Reich zum „gelobten Land“ wurde, etablierten die Hutterer im 16. Jahrhundert ein wirtschaftlich, sozial und geistlich prosperierendes Gemeinwesen. Auf ihren Höfen, die über den gesamten südmährischen Raum bis in die Slowakei hinein verteilt waren, lebten und arbeiteten zeitweise mehrere hundert Menschen gemeinsam. Gemeindeordnungen regelten das geistliche, soziale und wirtschaftliche Leben. Erst der beginnende 30jährige Krieg und die Vertreibung aller Nicht-Katholiken aus den Böhmischen Ländern beendeten das hutterische Leben in Mähren. Die Gemeide fand eine neue Zuflucht in Siebenbürgen; ab der Mitte des 18. Jahrhunderts ging es weiter in die nördliche Ukraine.

Dort kam es immer wieder zum Kontakt mit Herrnhutern – unter wesentlich positiveren Vorzeichen als in Wien unter Maria Theresia. Als die Hutterer in Radiceva, ungefähr 250 km nordöstlich von Kiew, lebten, begannen beispielsweise der hutterische Älteste Johannes Waldner und der Herrnhuter Johann Wiegand einen intensiven Briefwechsel. Die Herrnhuter waren zu der Zeit in Sarepta aktiv, angetrieben von der Idee, der näheren und ferneren Umgebung das Evangelium von Jesus Christus mitzuteilen. Und die Hutterer ihrerseits durchliefen einige Krisen, weshalb sie auf der Suche nach christlich-gemeinschaftlich orientierten Gesinnungsgenossen waren. Sie hatten gehört, die Herrnhuter seien fast so wie sie selbst.

Doch der Kontakt zwischen Waldner und Wiegand beschränkte sich nicht nur auf den brieflichen Austausch, sondern es wurden auch Gemeindeschriften hin- und hergesandt, in denen die Briefpartner die jeweils anderen theologischen Standpunkte kennenlernten. In seinen Briefen hebt der Hutterer seine Begeisterung für die herrnhuterischen Schriften hervor. Die „Idea Fidei Fratrum“ etwa habe er mit „völligen beyfall“ gelesen; und auch in den „Gemein Nachrichten“ würden viele gute Dinge stehen. Waldner seinerseits übersandte Darstellungen des hutterischen Glaubens sowie Schriften über die Taufe und das Abendmahl nach Sarepta.

1802 stattete Johann Wiegand dann den Hutterern in Radiceva einen persönlichen Besuch ab. In seinem Bericht hält er fest, Johannes Waldner und seine Glaubensbrüder würden tatsächlich darüber nachdenken, ob sie sich den Herrnhutern anschließen könnten. Waldner, so Wiegand, sei von der „älteren und nähern Verwandtschaft mit der Brüdergemeine“ überzeugt. Letztendlich standen jedoch inbesondere die hutterischen Überzeugungen, dass Kinder nicht getauft werden sollten, allen Projekten eines Anschlusses an die Herrnhuter Gemeine entgegen. Johannes Waldner resümierte in einem Brief: „Zuletzt bleibt es dabei, dass wir einander nicht verachten, sondern in der Liebe Jesu tragen wollen, weil wir in dem großen Hauptwerk der Erlösung und Versöhnung im Blut Jesu einig wären.“ Worte, die für einen interessanten überkonfessionellen Kontakt um 1800 stehen und die selbst im 21. Jahrhundert nicht ihre Gültigkeit verloren haben.

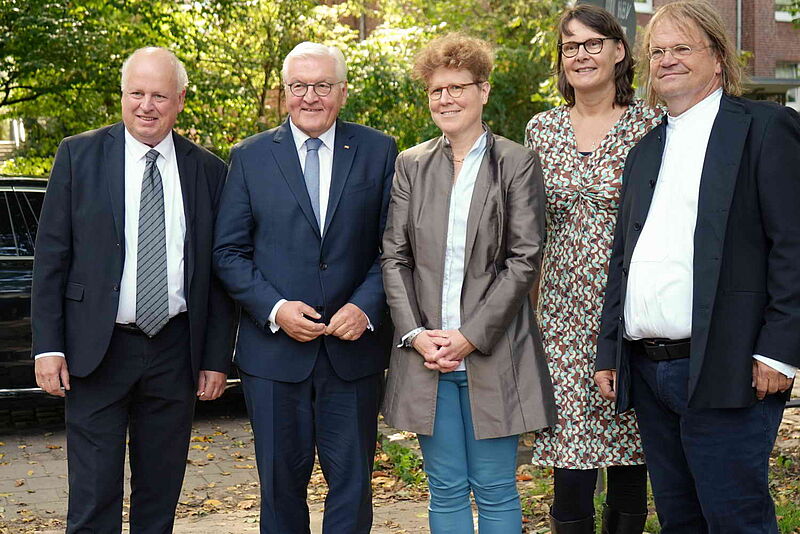

Die Historikerin Dr. Astrid von Schlachta ist Privatdozentin

an der Universität Bamberg und wissenschaftliche Mitarbeiterin

an der Universität Hamburg.

Sie ist Vorsitzende des Vereins „500 Jahre Täuferbewegung“,

der das umfangreiche Programm zum Jubiläum erarbeitet hat.

Zum Thema „500 Jahre Täuferbewegung“ gibt es bei Hier um vier einen Beitrag zum Festakt in Hamburg.

Bildnachweise:

* Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jakob_Huter.jpg / ** Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hutterer-Neue_Kolonie.jpg / *** Foto: Wikimedia Commons/KarlGruber (CC BY-SA 3.0)

Artikel veröffentlicht am 17. Oktober 2025

Artikel veröffentlicht am 17. Oktober 2025