Ein Denkmal für Johann August Miertsching

Erinnerung an den Mitentdecker der Nordwestpassage

von Christian Flöter

Hrodźišćo ist ein Dorf mit einigen Sehenswürdigkeiten. Für Wanderfreunde ist es die pralle Natur der Skala, die sich im östlichen Teil des Ortes befindet. Wer dort entlanggeht und den Blick nach oben schweifen lässt, kann auf dem Berg ein helles Schloss in schlichter Eleganz entdecken. Das Gutshaus in Gröditz – so der deutsche Name des Dorfes – gehörte im 18. und 19. Jahrhundert dem frommen Adelsgeschlecht von Gersdorff. Sehenswert ist auch die stattliche Kirche, Zentrum eines großen evangelisch-lutherischen Kirchspiels, die nur 150 Meter Luftlinie entfernt liegt.

Am 3. Oktober drängten sich nun bald 200 Menschen in die Pfarrscheune neben der Kirche. Eine beachtliche Zahl, leben hier nach amtlichen Angaben doch lediglich 245 Einwohner. Gefeiert wurde die neueste Sehenswürdigkeit des zur Stadt Wóspork / Weißenberg gehörenden Dorfes. Eine Sehenswürdigkeit, die ohne die christliche Prägung Hrodźišćos kaum denkbar wäre.

An der Hauptstraße, der Nowa Dróha, erinnert nun nämlich ein Gedenkstein an Johann August Miertsching, in unmittelbarer Nähe zum früheren Standort seines Geburtshauses. Als sich die Menschentraube am Nachmittag darum platzierte, war das Denkmal noch mit der sorbischen Fahne in den Farben blau, rot und weiß verhüllt. Eingestimmt wurde das Publikum durch drei Stücke des Chores Budyšin, dessen Mitglieder in der Tracht der evangelischen Sorben aus dem Bautzner Land gekleidet waren. Es folgten Grußworte von Leńka Thomasowa von der Domowina, dem Dachverband der Sorben, von Jürgen Arlt, dem Bürgermeister der Stadt Wóspork / Weißenberg, und von Norbert Piekarek, dessen unermüdliche Organisation rund um die Entstehung des Denkmals mehrfach in Redebeiträgen gewürdigt wurde. Piekarek, dessen Familie 1945/46 in Folge des Krieges nach Gröditz umgesiedelt wurde, machte in seinen sympathisch bescheidenen Worten deutlich, dass er auch die notwendigen körperlichen Arbeitsmühen ganz selbstverständlich auf sich genommen habe.

Festvortrag in der Pfarrscheune

Es folgte der Aufstieg vom Denkmal zum Kirchplatz. In der herbstlich kühlen Pfarrscheune reichte der Platz für den Chor und das weiterhin zahlreiche Publikum kaum aus. Nach erneutem Chorgesang rief Marko Schiemann (CDU), Mitglied des Sächsischen Landtages, in einer kurzen Ansprache auf Deutsch und Sorbisch die anwesenden Gäste zum Zusammenhalt auf. Dieser zeige sich in Gröditz besonders deutlich, gerade auch bei der gemeinschaftlich erreichten Denkmalseinweihung und bei einem aktuellen Dorfprojekt zur Errichtung eines Kinderspielplatzes.

Leider war es Mechthild und Wolfgang Opel nicht vergönnt, selbst einen Gruß zu überbringen. Ohne ihre wissenschaftliche und literarische Beschäftigung mit J. A. Miertsching wäre es möglicherweise nie dazu gekommen, diesen weitgereisten Sohn des Dorfes nun auch vor Ort zu würdigen. Denn seine Geschichte war zwischenzeitlich weitgehend verschüttet und kaum bekannt, was sich dank ihrem Buch „Weil ich ein Inuk bin“ (s. unten) jedoch schnell änderte.

Eine weitere Forscherin auf den Spuren des Missionars und Weltenforschers ist Dr. Lubina Mahling. Ihrem versierten Vortrag über die verschiedenen Lebensphasen Miertschings galt der Rest des offiziellen Festprogramms. In Gröditz aufgewachsen und mit der sorbischen Kultur- und Kirchengeschichte bestens vertraut, gelang Mahling ein informativer, verständlicher und einfühlsamer Vortrag.

Ehe nun alle Gäste nach Hause oder auch an den Ausschank strebten, ergriff Br. Theodor Clemens, Bischof der Evangelischen Brüder-Unität, das Wort und dankte den Gröditzern aus vollem Herzen für ihr Engagement zum Erhalt der Geschichte.

Der „nützlichste Mann an Bord“

Aus dem ungewöhnlichen Leben des Johann August Miertsching

von Mechthild und Wolfgang Opel

Als Johann August Miertsching am 21.8.1817 geboren wurde, ahnte niemand, dass er einmal zu den am weitesten gereisten Menschen seiner Zeit gehören würde. Es gab zwar tausende Auswanderer, die auf anderen Kontinenten nach einem besseren Leben suchten, und Herrnhuter Missionare, die nach oft wochenlangen beschwerlichen Reisen ihren Dienst in Afrika, Südamerika, Tibet, Grönland oder Labrador antraten. Bei Miertsching kam hinzu, dass er auf einem Segelschiff um Südamerika herum in die Arktis segelte, wo er insgesamt vier Winter verbringen musste.

Alles begann in Gröditz, wo der Sohn eines sorbischen Zimmermanns seine Kindheit verbrachte. Er wuchs mit drei Sprachen auf: Sorbisch – was damals von 90% der Dorfbevölkerung gesprochen wurde, Tschechisch, das er von seinem Stiefvater lernte, und Deutsch. Seine Jugend verbrachte Miertsching in Kleinwelka, wo er das Schuhmacherhandwerk erlernte und später als Meister arbeitete. Hier wurde er als junger Mann in die Herrnhuter Brüdergemeine aufgenommen und 27jährig als Missionar in den arktischen Norden Labradors berufen.

Eine seiner wichtigsten Aufgaben war der Schulunterricht. Er erlernte rasch die schwierige Sprache Inuktitut und unterrichtete die Kinder der Inuit nicht nur im Lesen und Schreiben in ihrer eigenen Sprache, sondern auch in Geografie und Musik. Mit seinen schon in Kleinwelka erprobten musikalischen Fertigkeiten – er spielte Gitarre, Flöte und Orgel – begeisterte er auch die Erwachsenen, die sehr gern von ihm lernten und mit ihm musizierten. Lange Winterabende nutzte er, um sich „ungezwungen über verschiedene Gegenstände, sowohl Weltgeschichte als auch über Bibelsprüche, zu unterhalten, so weit es mir meine Unvollkommenheit in der Sprache erlaubte. Ich hatte dabei den Zweck, erstlich – mich dabei in der Sprache zu üben, und zweitens – zeigen die jungen Leute eine große Wißbegierde...“ (1)

Miertsching gewann intensive Einblicke in das Leben der Inuit. Er lernte von ihnen, wie man die Tiere des Nordens jagt, welche Pflanzen essbar sind und wie man unter den harschen Bedingungen der Arktis überleben kann. Nach fünf Jahren reiste er im Herbst 1849 auf Urlaub nach Deutschland, um eine Frau zu finden, mit der er künftig in Labrador tätig sein würde.

Doch er erhielt eine andere Mission: Im Auftrag der britischen Admiralität sollte er eine Schiffsexpedition in die Arktis begleiten, um die seit fünf Jahren auf der Suche nach der Nordwest-Passage verschollene Franklin-Expedition zu finden. Die Briten hofften, von den in der Arktis lebenden Völkern Informationen über Franklin zu erhalten, und hatten sich bei der Brüdergemeine nach jemandem erkundigt, der „die Eskimo-Sprache flüssig spricht“.

Bereits am 20. Januar 1850 ging Miertsching in England an Bord von „HMS Investigator“. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt nur wenig Englisch sprach, gelang es ihm, sich auf die ungewohnten und schwierigen Bedingungen der langen Seereise einzustellen. Nach der Umrundung Südamerikas erreichte die Investigator im Sommer 1850 das Packeis des Nordpolarmeeres und segelte in Richtung Nordost, immer zwischen dem Festland und den unüberwindbaren Eismassen im Norden.

Mehrfach traf das Schiff dort auf „Eskimos“, und Miertsching war als Übersetzer gefordert. Es kam zu schwierigen und durchaus gefährlichen Situationen, denn einige Inuit-Gruppen hatten noch nie Europäer gesehen und verhielten sich misstrauisch, gar feindselig. Mit seinen Kenntnissen der Mentalität und der Sprache und seiner Fellkleidung aus Labrador gelang es Miertsching, Vertrauen zu schaffen. Er wurde von den Inuit als Gleichartiger akzeptiert und nahm ihnen die Angst vor den Fremden. Obgleich sie über Tausende Kilometer von Labrador entfernt und teils isoliert voneinander lebten, sprachen sie alle die gleiche Sprache, wenn auch in unterschiedlichen Dialekten. So konnte sich Miertsching gut verständigen und seinem Kapitän wertvolle Dienste als Übersetzer leisten.

Bei der Expedition auf der Investigator wurde zwar die lang gesuchte Nordwestpassage entdeckt, leider aber wurde das Schiff dauerhaft im Eis eingeschlossen. Lebensmittel und Brennstoffe wurden knapp, alle waren geschwächt, viele krank. Miertsching trug dank seiner Persönlichkeit und mit den in Labrador gesammelten Erfahrungen entscheidend zum Überleben bei. Er war erfolgreich in der Jagd auf Moschusochsen und andere Tiere; er kannte Pflanzen, die gegen Skorbut halfen, und mit seinem Optimismus und seinem Gottvertrauen spendete er den Verzagten Trost, bis sie schließlich durch Leutnant Pim von einem Suchschiff gerettet wurden.

Dieser schrieb später: „Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Mr. Miertsching der nützlichste Mann an Bord war; denn er war nicht nur ein hervorragendes moralisches Beispiel für die Menschen um ihn herum, sondern erwies sich durch sein Wissen über die Handwerkskünste auch von größtem Wert für seine Schiffskameraden, ... darüber hinaus brachte er sowohl den Offizieren als auch der Mannschaft andere nützliche arktische Fertigkeiten bei, ohne die es ihnen wirklich schlecht ergangen wäre.“

Nach vier Wintern im Eis kehrte die Mannschaft im Herbst 1854 nach Europa zurück. Kurz nach der Ankunft in England wurde dort eine Biografie über Miertsching in englischer Sprache veröffentlicht. Als er wieder in Gröditz eintraf, erfuhr er, dass der sächsische König ihn empfangen wollte. Miertsching erhielt nun viele Einladungen, um über seine Erlebnisse in die Arktis zu berichten. Sorbische Zeitungen schrieben über ihn, und selbst die New York Times würdigte seinen Beitrag zum Erfolg der Expedition.

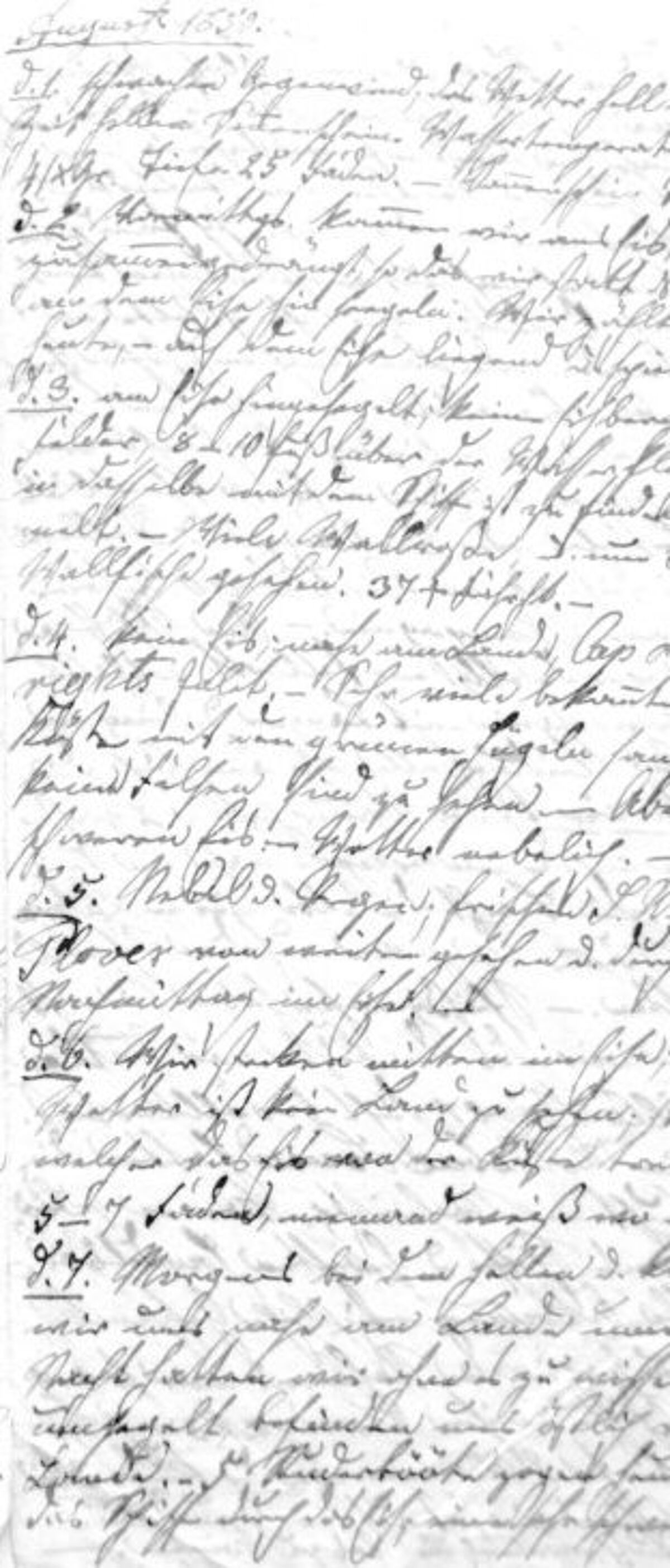

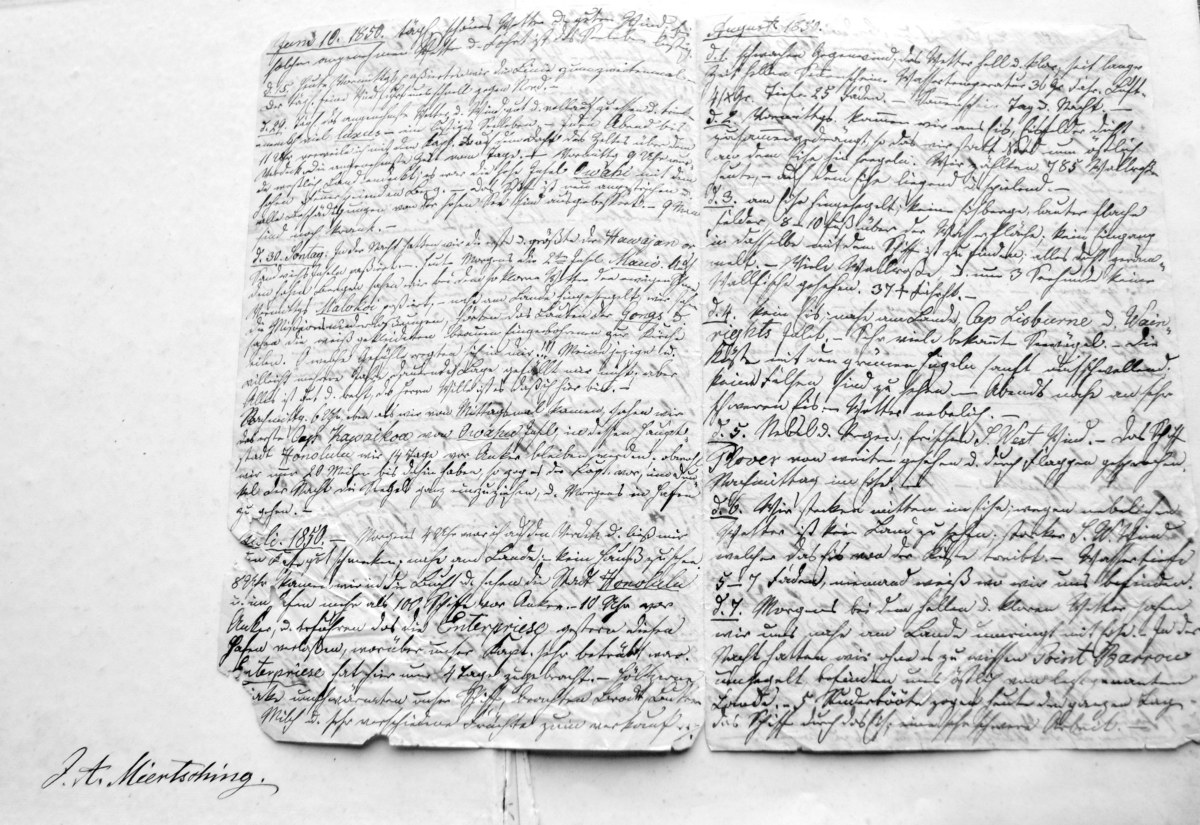

1855 editierte die Brüdergemeine sein Reisetagebuch, Übersetzungen ins Französische und Dänische folgten. 1857 wurde ihm von Queen Victoria die „Arktische Medaille“ verliehen, doch da war er schon wieder abgereist: Nachdem er im Herbst 1856 die Herrnhuter Lehrerin Clementine Auguste Erxleben geheiratet hatte, diente er mit ihr zwölf Jahre lang in der Mission in Südafrika. Hier betreute er in den Stationen Elim und Genadendal vorwiegend den Handel – teils unter misslichen Umständen in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit. Von den sechs hier geborenen Kindern der Miertschings starben vier bereits im zarten Kindesalter; nur die Älteste, Marie, und die Jüngste, Helene, überlebten.

Im April 1869 kehrte die Familie nach Deutschland zurück und ließ sich in Kleinwelka nieder. Doch bereits nach wenigen Monaten starb Miertschings Frau im Alter von nur 41 Jahren. Für den Rest seines Lebens lebte er als Witwer, unterstützt von seiner Halbschwester, die sich um die Kinder kümmerte. Miertsching verstarb am 30.3.1875 im Alter von nur 57 Jahren. Sein Grab ist noch heute auf dem Gottesacker in Kleinwelka zu sehen.

Obwohl einst kurzzeitig „berühmt“, war Miertsching in Deutschland schon bald so gut wie vergessen. Nicht jedoch in Nordamerika und Großbritannien! Kanada benannte einen See in der Arktis nach ihm, arktische Pflanzen tragen seinen Namen, er fand Erwähnung in vielen Artikeln und Büchern, und die englische Ausgabe seines Reisetagebuchs wird immer wieder als wichtige Quelle für die Arktisforschung zitiert.

© Mechtild und Wolfgang Opel

Mehr über das außergewöhnliche Leben von Johann August Miertsching erfährt man in dem Buch „Weil ich ein Inuk bin. Johann August Miertsching – ein Lebensbild“ von Mechtild und Wolfgang Opel, erschienen im Lukas Verlag Berlin.

Buchbestellung bei der Comenius-Buchhandlung

Quellen:

(1) Aus einem Brief von Miertsching an Bruder Gregor in Berthelsdorf, 3. August 1848

(2) Pim, Bedford; Seemann, Berthold: Dottings on the Roadside, London 1869, p.275

Artikel veröffentlicht am 4. Oktober 2024