Botanik und die Herrnhuter Brüdergemeine im 18. Jahrhundert

Einblicke in ein aktuelles Forschungsprojekt

ein Artikel von Sarah Wagner & Thomas Ruhland

Ausbildung nahm in der Herrnhuter Brüdergemeine seit der Gründung eine zentrale Stellung ein. In den höheren Schulen wurden neben Theologie auch Fächer wie Physik und Botanik unterrichtet. Dazu legte man eigens Instrumenten- und Naturaliensammlungen an, die Schmuckstücke, Handwerksgegenstände, Muscheln, Vögel, Pflanzen und vieles mehr beinhalteten. Die Objekte kamen oft aus der globalen Missionstätigkeit z.B. auf Grönland oder in der Karibik. So entstanden beachtliche Naturalienkabinette, die überregional bekannt wurden.

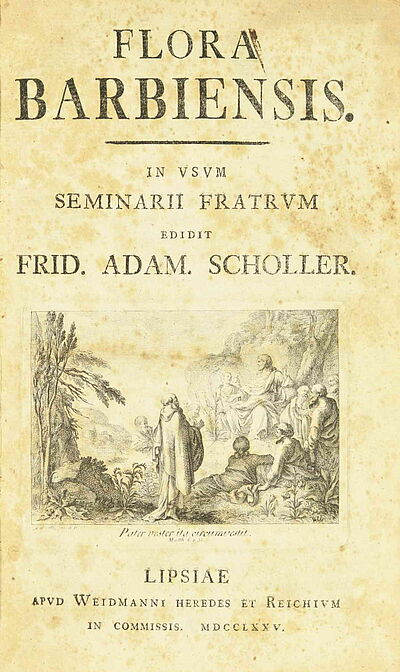

Einige der Lehrer und Sammlungsverantwortlichen entwickelten ein ausgeprägtes Interesse an den Naturwissenschaften. Zu ihnen gehörte Friedrich Adam Scholler (1718–1785), den Otto Uttendörfer (1870–1954) als „Vater der Naturwissenschaft in der Brüdergemeine“ bezeichnete. Neben seiner Tätigkeit als Direktor und Dozent für Theologie, Mathematik, Philosophie und Naturkunde an der Akademie (dem späteren Theologischen Seminar) in Barby führte Scholler mit Kollegen und Studenten botanische Exkursionen durch, die das Ziel hatten, alle Pflanzen in der Umgebung von Barby zu dokumentieren (Abb. 1). Als Ergebnis erschien 1775 die Flora Barbiensis (Abb. 2). Diese mittlerweile 250 Jahre alte Bestandsaufnahme ist die erste ihrer Art und beschreibt über 1000 verschiedene Pflanzenarten sowie Moose, Algen, Flechten und Pilze der Region. Aus heutiger Sicht leistet sie eine nahezu vollständige Erfassung aller im 18. Jahrhundert lokal vorkommenden Pflanzen und ist eine herausragende botanische Leistung.

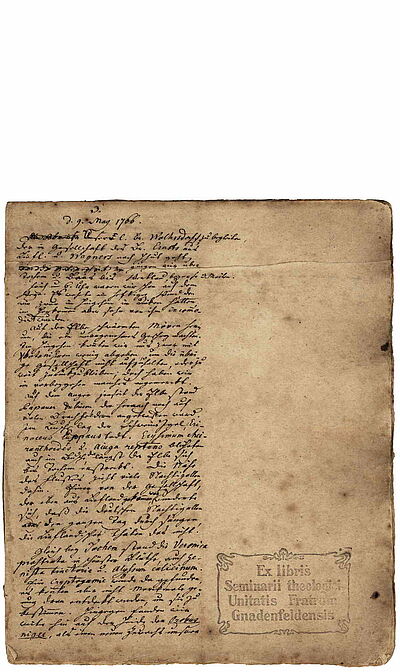

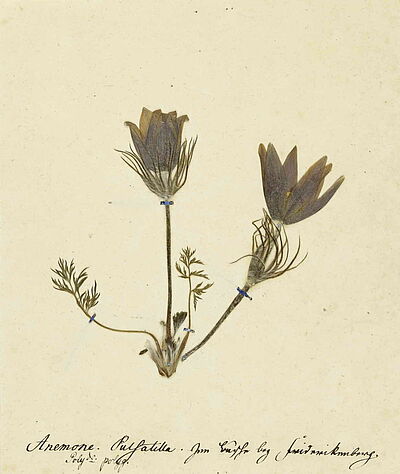

Scholler stand mit den bedeutendsten Naturforschern, wie dem schwedischen Botaniker Carl von Linné in regem Briefkontakt – er selbst jedoch ist heute kaum bekannt. Gänzlich vergessen sind die Namen der Studenten, welche mit ihm auf Exkursion gingen. Nur Johann Jakob Bossart (1721–1789), sein Nachfolger in der Naturalienkammer, ist berühmt für seine gedruckte Sammelanleitung für die Missionare, die explizit auf das Sammeln und Konservieren von Pflanzen eingeht. Damit initiierte er rege Sammelaktivitäten, weshalb in Barby neben Herbarbelegen von den Exkursionen in die Umgebung auch viele Objekte aus Grönland, der Karibik und Südasien aufbewahrt wurden. Herbarbelege bestehen damals wie heute aus gepresstem und getrocknetem Pflanzenmaterial und belegen ein Pflanzenvorkommen zu einer bestimmten Zeit (Abb. 3 u. Abb. 4). So aufbereitet und konserviert, konnten Scholler und seine Kollegen sie im Unterricht als Anschauungsmaterial verwenden. Sie tauschten sie aber auch mit Forschern, wie dem bereits erwähnten Linné, mit Johann Christian Daniel Schreber (1739–1810), dem Präsidenten der deutschen Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften oder mit Sir Joseph Banks (1743–1820), dem Präsidenten der englischen Royal Society in London.

Ein Teil der während der Vorbereitungen für die Flora Barbiensis gesammelten Pflanzen hat die Zeit als Herbarium Barbiense überdauert und befindet sich heute im Herbarium der Technischen Universität Dresden. Es ist die weltweit einzige bekannte Sammlung mit Pflanzen des 18. Jahrhunderts aus der Region um Barby im heutigen Sachsen-Anhalt an der Elbe. Im Unitätsarchiv Herrnhut und an anderen Orten lagern weitgehend unerschlossen zahlreiche wertvolle botanische Dokumente, die die Grundlage für eine wissenschaftlichen Auswertung dieser Herbarbelege bilden. Dadurch werden beispielsweise der Vergleich des heutigen Pflanzenvorkommens mit dem des 18. Jahrhunderts und somit Aussagen zu Veränderungen der Biodiversität ermöglicht.

Das umfassende naturkundliche Wirken vieler Mitglieder der Herrnhuter Brüdergemeine hat durch die gründliche und systematische Dokumentation der Erkenntnisse in Schriftform sowie die Anlage von Sammlungen eine bedeutende wissenschaftsgeschichtliche Dimension, die noch weitgehend unbekannt ist. Das vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt geförderte Forschungsprojekt Naturforschung und protestantische Mission wird bis 2027 die botanischen

Leistungen aus dem Kontext der Herrnhuter Brüdergemeine untersuchen und zu deren Würdigung in den Fachgebieten der Wissensgeschichte und der Botanik führen.

Dr. Sarah Wagner forscht am Lehrstuhl für Botanik der TU Dresden.

Dr. Thomas Ruhland ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Interdisziplinären Zentrums für Pietismusforschung

an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Gemeinsam arbeiten sie im Forschungsprojekt Naturforschung und protestantische Mission.